Manual Práctico de Agroforestería

POROKA’TÁ: SEMBRANDO EN LA SABANA

Un Sistema Agroforestal Familiar Indígena

Poroka´tá: línea que separa el patio de la casa (pororoi)

de la sabana natural (ituy).

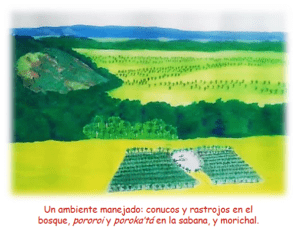

El pororoi o patio productivo es pa rte del Sistema Agroforestal Taurepán (SAFT) también conocido como conuco. El conuco en el bosque, el pororoi y el área del bosque por donde se camina diariamente, en el cual se aprovechan frutos, madera, pesca, y materiales para fabricar útiles de trabajo (Área Natural Manejada Ancestralmente, ANMA), conforman en su conjunto el Sistema Agroforestal Taurepán. El pororoi es un huerto frutal con especies de ciclo corto y permanentes, como mango, higuerito (saraurai), guamas, totumas, guayabas, cítricas, guanábana, cambur, topocho, algodón, onoto, entre otros. Ocasionalmente se siembran también pequeñas áreas de yuca dulce y ají. Es aquí desde donde iniciamos la propuesta Poroka’tá, que no es más que la incorporación de las especies del conuco dentro y alrededor del pororoi.

rte del Sistema Agroforestal Taurepán (SAFT) también conocido como conuco. El conuco en el bosque, el pororoi y el área del bosque por donde se camina diariamente, en el cual se aprovechan frutos, madera, pesca, y materiales para fabricar útiles de trabajo (Área Natural Manejada Ancestralmente, ANMA), conforman en su conjunto el Sistema Agroforestal Taurepán. El pororoi es un huerto frutal con especies de ciclo corto y permanentes, como mango, higuerito (saraurai), guamas, totumas, guayabas, cítricas, guanábana, cambur, topocho, algodón, onoto, entre otros. Ocasionalmente se siembran también pequeñas áreas de yuca dulce y ají. Es aquí desde donde iniciamos la propuesta Poroka’tá, que no es más que la incorporación de las especies del conuco dentro y alrededor del pororoi.

La selección del sitio, las distintas especies cultivadas en forma asociada y el procesamiento de la producción son la base de nuestro sistema agroforestal, y representan el principio para la propuesta Poroka’tá: volver fértil el suelo de la sabana (amüytanüpü). Este conocimiento ancestral es la herencia de nuestros abuelos y abuelas.

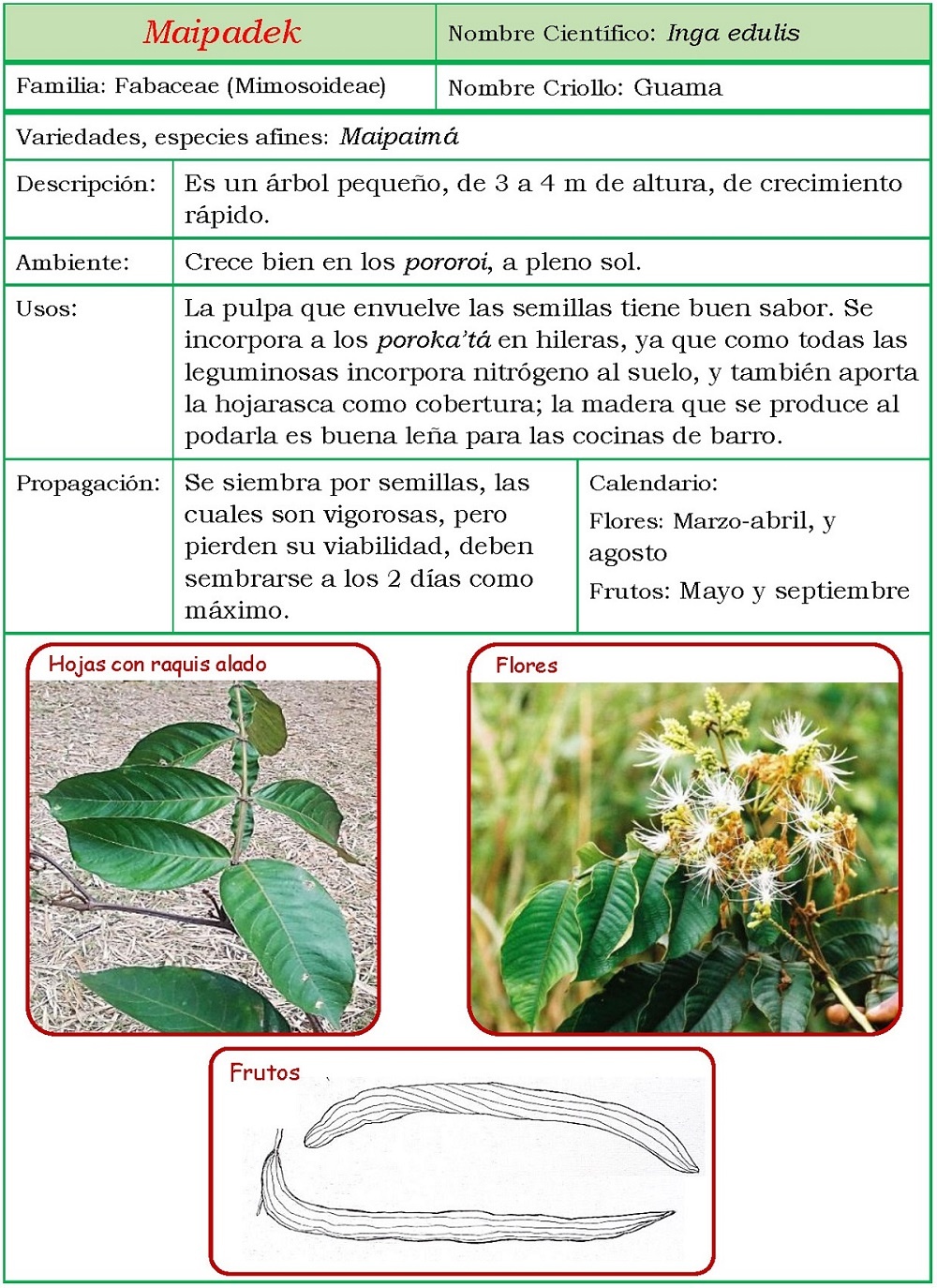

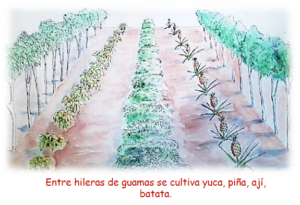

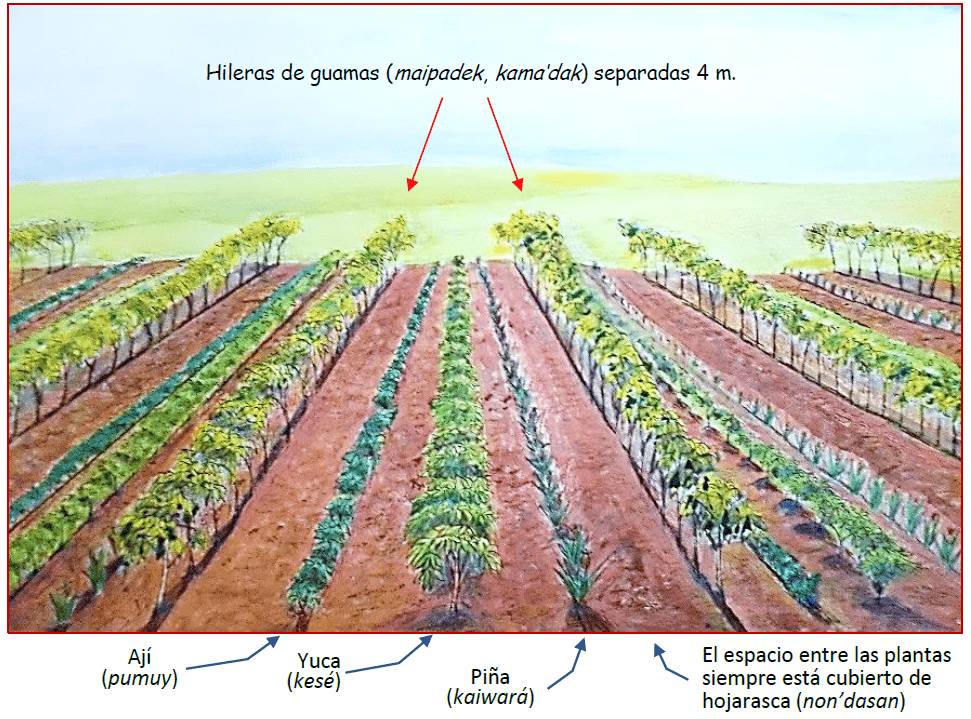

Poroka´tá, línea que separa la sabana del patio productivo (pororoi), consiste en acondicionar la sabana para la siembra en montículos y callejones de guama, Inga edulis (maipade’kanau). Las guamas (maipadek y kama’dak) siempre están presentes en los pororoi, son las plantas maderables para los callejones. Mientras estos crecen se cultiva yuca, piña y otros cultivos propios del conuco. También se incorporan frijoles (akupichí, kumatrán) y otras leguminosas que protegen el suelo del sol y de la lluvia como cobertura (non da’san) y además fertilizan los suelos (amüytanönan). Poco a poco vamos reconstruyendo nuestro suelo añadiendo cenizas, hojarasca, carbón, huesos, bosta de ganado y biofertilizante, hasta llegar al suelo fértil (müyk).

Poroka´tá, línea que separa la sabana del patio productivo (pororoi), consiste en acondicionar la sabana para la siembra en montículos y callejones de guama, Inga edulis (maipade’kanau). Las guamas (maipadek y kama’dak) siempre están presentes en los pororoi, son las plantas maderables para los callejones. Mientras estos crecen se cultiva yuca, piña y otros cultivos propios del conuco. También se incorporan frijoles (akupichí, kumatrán) y otras leguminosas que protegen el suelo del sol y de la lluvia como cobertura (non da’san) y además fertilizan los suelos (amüytanönan). Poco a poco vamos reconstruyendo nuestro suelo añadiendo cenizas, hojarasca, carbón, huesos, bosta de ganado y biofertilizante, hasta llegar al suelo fértil (müyk).

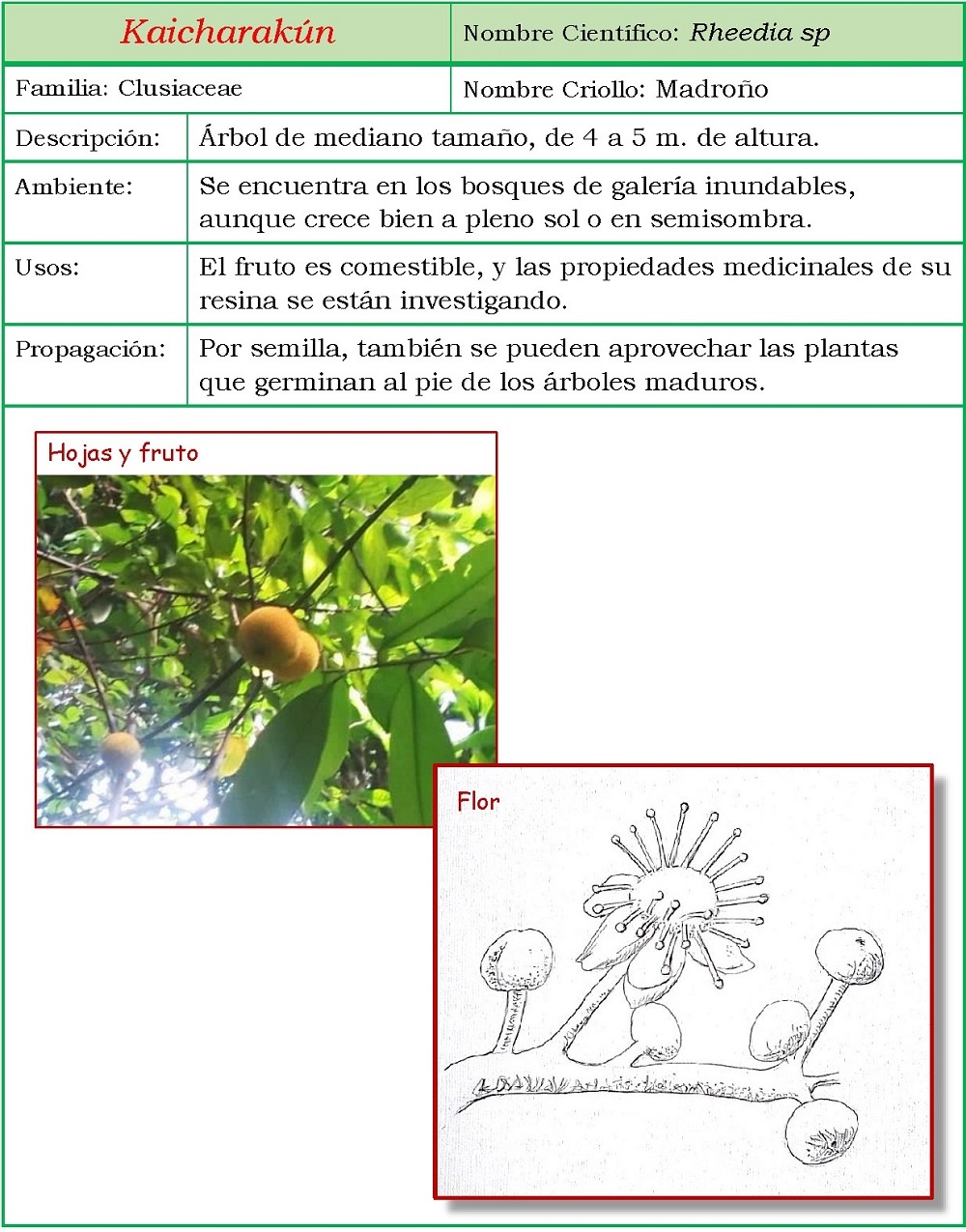

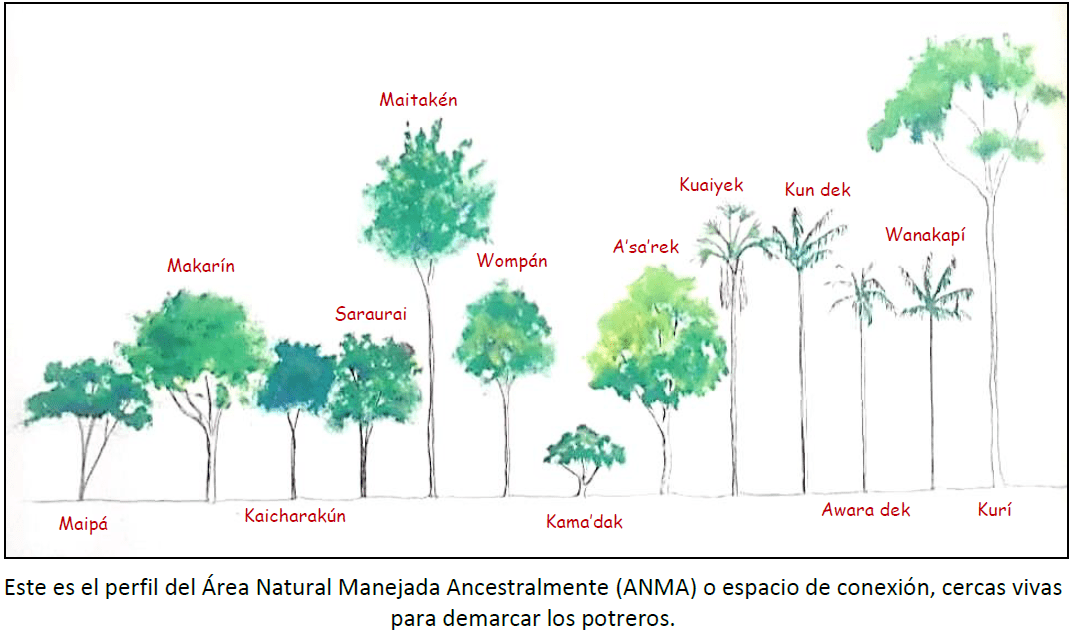

El mönpö’tá o rastrojo, esa fase de aprovechamiento forestal del conuco, nos da las plantas del componente leñoso y no leñoso permanente del sistema agroforestal: árboles y palmas se incorporan al poroka´tá sembrados en los bordes e intercalados en los cultivos. Aquí encontramos árboles multipropósito como kaicharakún, wonpan, karareyek, uroi, saraurai, kuriyek, y palmas como kunyek, kuaiyek, wanakapiyek, y awaredek, utilizados por los abuelos en las áreas naturales manejadas desde tiempos ancestrales (ver el Anexo 1).

El mönpö’tá o rastrojo, esa fase de aprovechamiento forestal del conuco, nos da las plantas del componente leñoso y no leñoso permanente del sistema agroforestal: árboles y palmas se incorporan al poroka´tá sembrados en los bordes e intercalados en los cultivos. Aquí encontramos árboles multipropósito como kaicharakún, wonpan, karareyek, uroi, saraurai, kuriyek, y palmas como kunyek, kuaiyek, wanakapiyek, y awaredek, utilizados por los abuelos en las áreas naturales manejadas desde tiempos ancestrales (ver el Anexo 1).

El modelo poroka´tá contribuye a la recuperación de áreas intervenidas en los bosques de galería, y entre éstos y los morichales, convirtiéndose en corredores de enlace de los diferentes ambientes

que forman nuestro espacio.

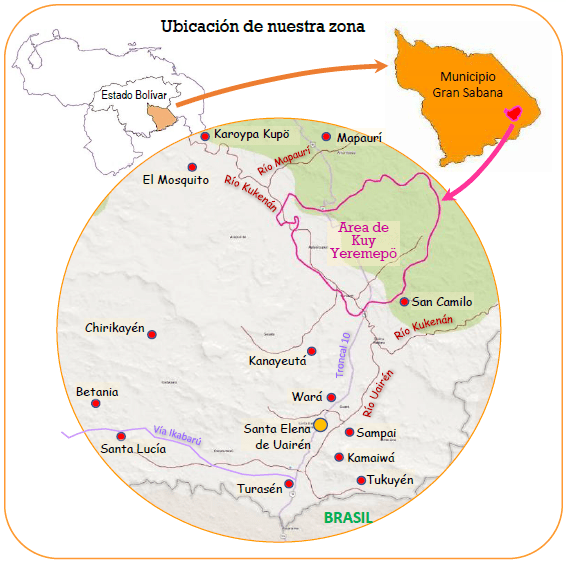

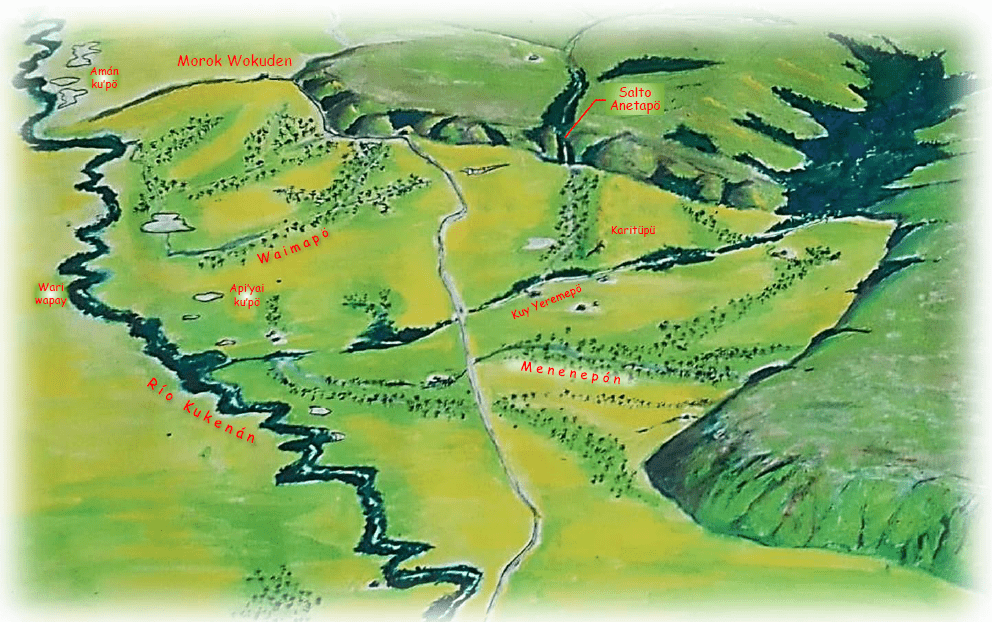

Nuestro territorio está formado por el valle llano del río Kukenán (Kukenan damontarú), sus meandros, madreviejas (Ku’kenan intaka’pö) y sabanas inundables, rodeado por las montañas y cerros desde Morok Wokuden, Ivarkapupay, Karitüpü, Manak tüpü, hasta Kurunmotá. El agua que baja desde estas montañas forma los morichales Morok Wokuden, Pen parú, Waimapö, Anetapö, Menenepón y Asapö, y los ríos Kuy Yeremepö y Waimapö, así como las lagunas por donde pasó Amán en su recorrido:

Nuestro territorio está formado por el valle llano del río Kukenán (Kukenan damontarú), sus meandros, madreviejas (Ku’kenan intaka’pö) y sabanas inundables, rodeado por las montañas y cerros desde Morok Wokuden, Ivarkapupay, Karitüpü, Manak tüpü, hasta Kurunmotá. El agua que baja desde estas montañas forma los morichales Morok Wokuden, Pen parú, Waimapö, Anetapö, Menenepón y Asapö, y los ríos Kuy Yeremepö y Waimapö, así como las lagunas por donde pasó Amán en su recorrido:

Entró por Amán kupö, en los linderos con Mapaurí, recorrió las lagunas en Wariwapay, Api’yai ku’pö y Roro’ke’pai, y llegó hasta Karinapay, en las cercanías del río Uairén y el Seitá, donde se mantiene hasta hoy, como parte del sendero de Apichuai, creador de los Ará, empalizadas en las cascadas, para encerrar los Uruturü, seres míticos que habitan en lagunas y aguas subterráneas y se comían a las personas- (Tauron Panton I, Fray Cesáreo de Armellada, ediciones UCAB, Caracas, 2013).

Entró por Amán kupö, en los linderos con Mapaurí, recorrió las lagunas en Wariwapay, Api’yai ku’pö y Roro’ke’pai, y llegó hasta Karinapay, en las cercanías del río Uairén y el Seitá, donde se mantiene hasta hoy, como parte del sendero de Apichuai, creador de los Ará, empalizadas en las cascadas, para encerrar los Uruturü, seres míticos que habitan en lagunas y aguas subterráneas y se comían a las personas- (Tauron Panton I, Fray Cesáreo de Armellada, ediciones UCAB, Caracas, 2013).

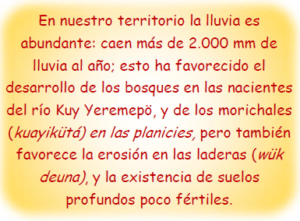

Todo esto forma nuestro territorio desde hace más de 100 años. En los bosques de cañada (dauno’pö’tá), en los bosques de galería de los ríos Kukenán y Kuy Yeremepö (Ku’kenán rütá y Kuy Yeremepö rütá) y en los rastrojos (mönpö’tá), están las huellas de los conucos; en la sabana, pequeños parches de quemas muestran dónde se ha desarrollado la ganadería extensiva, y cárcavas y frentes de cuesta (wük deuna), son sitios donde la erosión lava material que va llenando los cauces de los ríos y luego, en la época de lluvias, se forman grandes zonas inundadas.

Todo esto forma nuestro territorio desde hace más de 100 años. En los bosques de cañada (dauno’pö’tá), en los bosques de galería de los ríos Kukenán y Kuy Yeremepö (Ku’kenán rütá y Kuy Yeremepö rütá) y en los rastrojos (mönpö’tá), están las huellas de los conucos; en la sabana, pequeños parches de quemas muestran dónde se ha desarrollado la ganadería extensiva, y cárcavas y frentes de cuesta (wük deuna), son sitios donde la erosión lava material que va llenando los cauces de los ríos y luego, en la época de lluvias, se forman grandes zonas inundadas.

Los morichales son uno de los espacios más importantes para la vida, ya que en ellos encontramos sitios para pesca y cacería, materiales de construcción para los techos de nuestras viviendas (tukuchipán), fibras para elaborar utensilios de uso cotidiano y frutos comestibles.

Existen muchas lagunas, en su mayoría en los valles del río Kukenán. Son lugares de pesca durante todo el año, con amplia participación de todos los miembros de las familias. Se usan diversas formas de pescar: barbasco, redes manuales (pentö), nasas o trampas (müroy), diques de paja (taiwe) y anzuelos.

Todos estos espacios muestran, desde tiempos ancestrales (pena da’tai), una forma de aprovechamiento que nos han dejado nuestros abuelos y nosotros pasamos a nuestros hijos: los sitios y las épocas para hacer conuco, horas, lunas, lugares y formas de pescar, espacios y épocas para cacería, colecta de frutos, bachacos y otros productos necesarios para la vida.

Nuestros conucos tienen cerca de ¼ de ha. de extensión (de 2.000 a 3.000 m2), son de forma redondeada, y se sitúan en áreas boscosas. Se siembran los primeros 3 años, durante los cuales los cultivos aprovechan la fertilidad natural del suelo del bosque. Después de ese tiempo, el sitio pasa a ser aprovechado como rastrojo (mönpö’tá) durante el cual el terreno va recuperando paulatinamente su fertilidad naturalmente.

Nuestros conucos tienen cerca de ¼ de ha. de extensión (de 2.000 a 3.000 m2), son de forma redondeada, y se sitúan en áreas boscosas. Se siembran los primeros 3 años, durante los cuales los cultivos aprovechan la fertilidad natural del suelo del bosque. Después de ese tiempo, el sitio pasa a ser aprovechado como rastrojo (mönpö’tá) durante el cual el terreno va recuperando paulatinamente su fertilidad naturalmente.

Por conocimiento tradicional, sabemos que los mejores sitios para establecer los conucos son las partes bajas de la montaña, donde la pendiente es menor y por eso el agua que baja de la parte alta trae los sedimentos que se acumulan allí; por eso los suelos son fértiles y más profundos que en la parte alta. Otras áreas buenas para establecer los conucos son los bosques de galería de los ríos, en donde siempre hay una humedad y acumulación de sedimentos, que favorece el desarrollo de los cultivos.

Para hacer un conuco se tumban primero los árboles más grandes, orientando su caída hacia el centro del área. Luego de la tumba, se repican las ramas, se espera a que se seque todo el material picado, se despeja un poco el terreno, y se hace un cortafuego, para que el fuego no llegue al bosque; luego se quema, empezando por los bordes. Después de la quema se hacen los montículos (keserak mún) y se siembran las estacas de yuca y el resto de los cultivos.

Para hacer un conuco se tumban primero los árboles más grandes, orientando su caída hacia el centro del área. Luego de la tumba, se repican las ramas, se espera a que se seque todo el material picado, se despeja un poco el terreno, y se hace un cortafuego, para que el fuego no llegue al bosque; luego se quema, empezando por los bordes. Después de la quema se hacen los montículos (keserak mún) y se siembran las estacas de yuca y el resto de los cultivos.

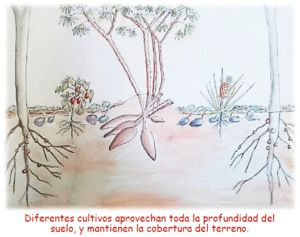

Los cultivos principales en nuestros conucos son la yuca amarga, la batata, el ají picante, la piña, el ocumo, el cambur y el plátano, y otros como el ñame, la caña de azúcar, la yuca dulce, el mapuey, los frijoles (akupichí), o caraotas, el quinchoncho, el maíz, el algodón, el arroz, entre otros. Todos estos cultivos creciendo al mismo tiempo aprovechan la profundidad del suelo y la energía del sol que llega al sitio; esta manera de cultivar es una técnica agroforestal llamada Cultivos Asociados.

Esta variedad de cultivos también permite que cuando se cosecha alguno, los otros siguen ofreciendo cobertura al terreno, así la superficie del suelo pocas veces está descubierta. Esta es otra técnica agroforestal que se conoce como Cobertura Viva. Todas estas técnicas son importantes porque contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, tal como sucede en el bosque natural.

Esta variedad de cultivos también permite que cuando se cosecha alguno, los otros siguen ofreciendo cobertura al terreno, así la superficie del suelo pocas veces está descubierta. Esta es otra técnica agroforestal que se conoce como Cobertura Viva. Todas estas técnicas son importantes porque contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, tal como sucede en el bosque natural.

Otra buena práctica en los conucos es dejar los grandes troncos caídos en el terreno luego de la quema, al lado de los cuales se siembran plantas de ají picante, cambur o piña, que aprovechan la mayor humedad y las cenizas que permanecen en estos sitios, mientras que el resto del área se dedica a la yuca o la batata. En las zonas bajas, o cercanas a las quebradas o

Otra buena práctica en los conucos es dejar los grandes troncos caídos en el terreno luego de la quema, al lado de los cuales se siembran plantas de ají picante, cambur o piña, que aprovechan la mayor humedad y las cenizas que permanecen en estos sitios, mientras que el resto del área se dedica a la yuca o la batata. En las zonas bajas, o cercanas a las quebradas o

drenajes naturales, sembramos ocumo, caña de azúcar, lechosa, cambur, plátano o topochos, ya en el borde del bosque circundante, para aprovechar la mayor humedad en estos sitios. De igual manera, a lo largo de los senderos por donde caminamos durante los años en que atendemos el conuco, aprovechamos diversas plantas útiles del bosque, que no cortamos y por el contrario cuidamos, ejemplo de esto son:

- Arailayek, por las fibras de la corteza, frutas comestibles y madera para cabos de herramientas.

Puruyek y kapaiyek, por la madera para horcones y tablas.

Puruyek y kapaiyek, por la madera para horcones y tablas.- Karareyek, kaicharakun, wonpan, maraadau, y otros, por los frutos.

- Maitakenyek, que produce la goma para las flechas, y el calafateo de las curiaras.

- Manare, waramiayek, wunnak y otras, que producen materiales para elaborar los utensilios de trabajo cotidiano.

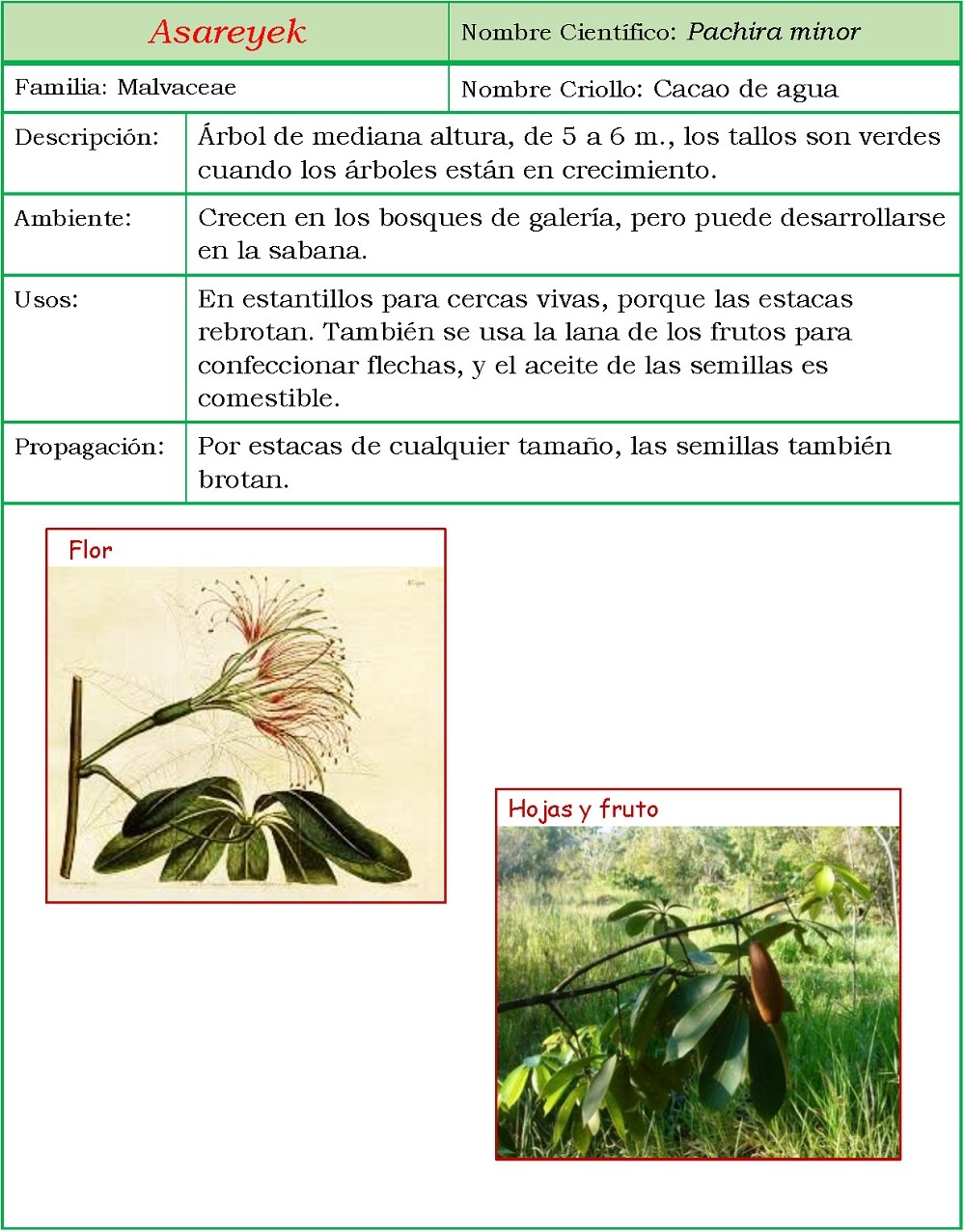

- Makaarinyek o akorkayek, y asareyek, que pueden usarse para estantillos de cercas vivas, porque sus estacas rebrotan.

Estos espacios conforman las Áreas Naturales Manejadas Ancestralmente (ANMA).

Esto es parte de lo que los abuelos nos dejaron, los conocimientos útiles que, si no los transmitimos a los niños y jóvenes, se olvidarán definitivamente perdiéndose así gran parte de nuestra soberanía alimentaria.

Las abuelas atribuían la fertilidad de los conucos a la “Dueña de la yuca” (Keserak chiwón), la Abuelita del yucal, y luego del trabajo le dejaban una taparita de kachiri entre las plantas para mantenerla contenta. Muchos de estos conocimientos forman parte de la propuesta de sembrar en los poroka´tá, cerca de las viviendas.

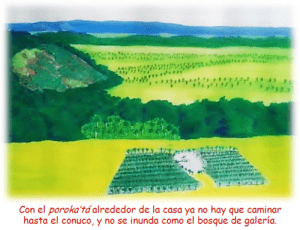

La propuesta Poroka´tá consiste en trasladar el conuco del bosque a la sabana (mö tüy pon), una integración del conuco con el pororoi, estableciendo los cultivos en la sabana circundante a la vivienda como una prolongación del poroka´tá (línea que marca la separación entre la sabana y el patio), manteniendo las buenas prácticas que realizamos en los conucos e incorporando nuevas prácticas para mejorar los suelos.

Estas prácticas valiosas, y los nuevos conocimientos que incorporamos al manejo de los cultivos, permiten que la fertilidad del terreno no disminuya, sino que mejore con los años. Con esto se busca que no sea necesario iniciar un nuevo conuco cada año, ya que el terreno alrededor de la casa se hace cada vez más productivo. Con esto se reduce la presión por deforestar. A su vez la ubicación de los poroka’ta en sitios altos cerca de las casas, resuelve el problema de las inundaciones periódicas de los conucos en los bosques de galería de los ríos Kukenán y Kuy Yeremepö.

Estas prácticas valiosas, y los nuevos conocimientos que incorporamos al manejo de los cultivos, permiten que la fertilidad del terreno no disminuya, sino que mejore con los años. Con esto se busca que no sea necesario iniciar un nuevo conuco cada año, ya que el terreno alrededor de la casa se hace cada vez más productivo. Con esto se reduce la presión por deforestar. A su vez la ubicación de los poroka’ta en sitios altos cerca de las casas, resuelve el problema de las inundaciones periódicas de los conucos en los bosques de galería de los ríos Kukenán y Kuy Yeremepö.

Las inundaciones ocurren desde hace mucho tiempo, pero no eran tan frecuentes, como se sabe por los testimonios de los abuelos (Mónica Fierro de Pinto de Roro’ke’pai, Pablo Fierro en Api’yai ku’pö, Santiago Manila y Nazario González de Waramá), quienes hablan de la vez que se perdió toda la yuca y tuvieron que alimentarse de lo que producían los bosques, en las áreas naturales manejadas. Por ello los abuelos manejaban variedades de yuca de ciclo corto. Debido al aumento de las lluvias, estas inundaciones son cada vez más frecuentes, por lo cual no es conveniente seguir trabajando en las cercanías de los ríos y lagunas. Desde el año 2015 las inundaciones han ocurrido todos los años, en el 2020 fueron extraordinarias, acabando con más de la mitad de la producción.

Los aspectos más importantes de la propuesta Poroka’ta son los siguientes:

- Las labores de tumba y quema del bosque ya no son necesarias, ya que se trabaja en la sabana: sólo hay que limpiar el monte, y el material cortado no se quema, sino que se coloca sobre el terreno, dejando espacio para los montículos (keserak mún). Esta práctica se llama Cobertura Muerta, y viene siendo como una cobija protectora del suelo (non da’san), que hace que el suelo esté fresco, para que los habitantes de la parte del suelo donde se siembra, como microorganismos, lombrices y escarabajos (eneton, non darünkon,), puedan vivir y descomponer la materia orgánica de la cual se alimentan las plantas.

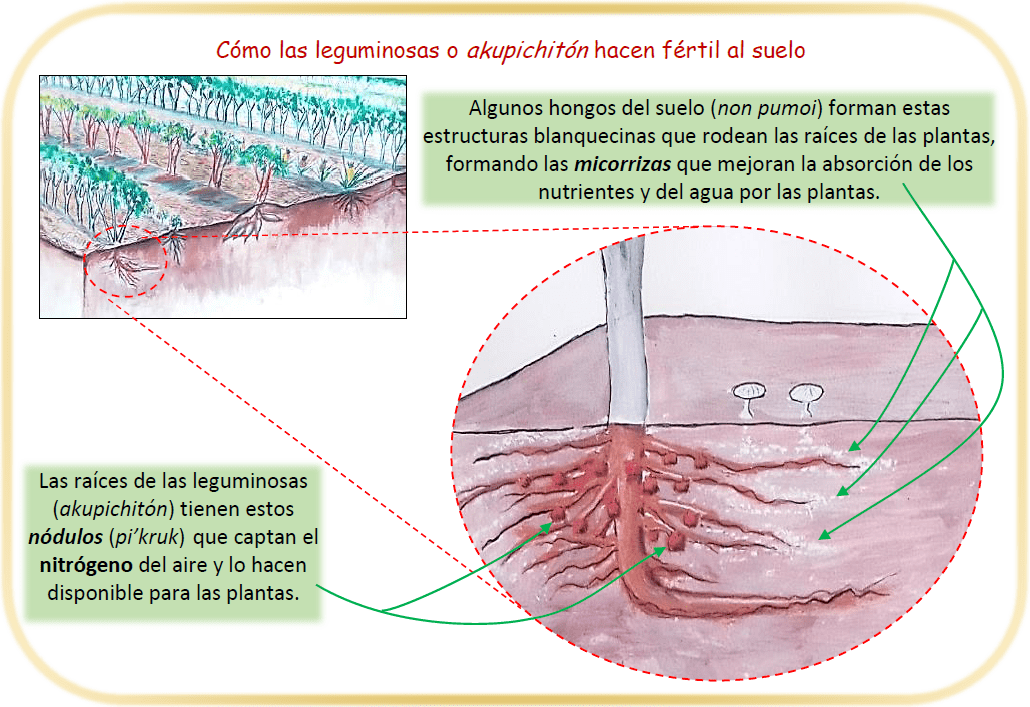

Se siembran guamas (maipadek, kamadak) en hileras separadas a 4 metros entre ellas. Las guamas son leguminosas, como el frijol (akupichí), una familia de plantas especialmente beneficiosas porque aportan nitrógeno y otros nutrientes al suelo, mediante nódulos (pi’kruk) que forman las raíces de estas plantas con bacterias. También son muy importantes los hongos del suelo (non pumoi), las llamadas micorrizas. Así mismo, aportan sombra, hojarasca como cobertura y abono orgánico, regulando la temperatura y humedad.

Se siembran guamas (maipadek, kamadak) en hileras separadas a 4 metros entre ellas. Las guamas son leguminosas, como el frijol (akupichí), una familia de plantas especialmente beneficiosas porque aportan nitrógeno y otros nutrientes al suelo, mediante nódulos (pi’kruk) que forman las raíces de estas plantas con bacterias. También son muy importantes los hongos del suelo (non pumoi), las llamadas micorrizas. Así mismo, aportan sombra, hojarasca como cobertura y abono orgánico, regulando la temperatura y humedad. Las hileras de guamas se deben sembrar en dirección Este-Oeste, para que cuando crezcan no hagan sombra a los cultivos sembrados en los callejones. En estos callejones se siembra yuca, piña, ají, batata, auyama, ocumo, cambur, frijol (akupichí), la mayor cantidad de cultivos posible según cada terreno, tal y como se hace en los conucos, para que el suelo siempre esté cubierto. Toda la hojarasca y restos de cosecha de estos cultivos se debe incorporar al suelo para mantener su fertilidad.

Las hileras de guamas se deben sembrar en dirección Este-Oeste, para que cuando crezcan no hagan sombra a los cultivos sembrados en los callejones. En estos callejones se siembra yuca, piña, ají, batata, auyama, ocumo, cambur, frijol (akupichí), la mayor cantidad de cultivos posible según cada terreno, tal y como se hace en los conucos, para que el suelo siempre esté cubierto. Toda la hojarasca y restos de cosecha de estos cultivos se debe incorporar al suelo para mantener su fertilidad.- Las caraotas, frijoles (akupichí), las guamas, todas estas plantas de granos son leguminosas; por eso llamamos a este grupo de plantas las akupichitón.

- El pueblo Pemón conoce muchas especies de guamas: arautá dare’ná, kuranpí, wari´wok, erwotó, awirá, ka´kak, kaiwarikai, adawo´pü müpakuntá, icha dek, kama’dak, maipá. Todas enriquecen el terreno donde son cultivadas.

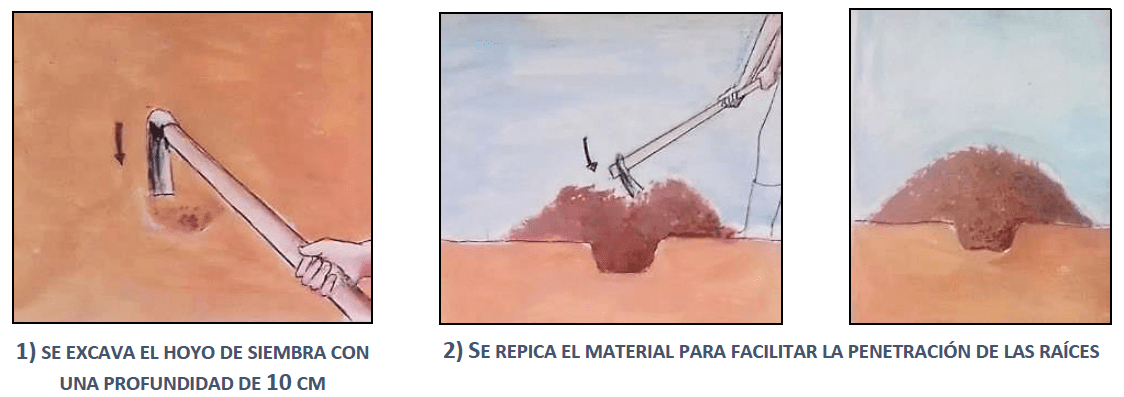

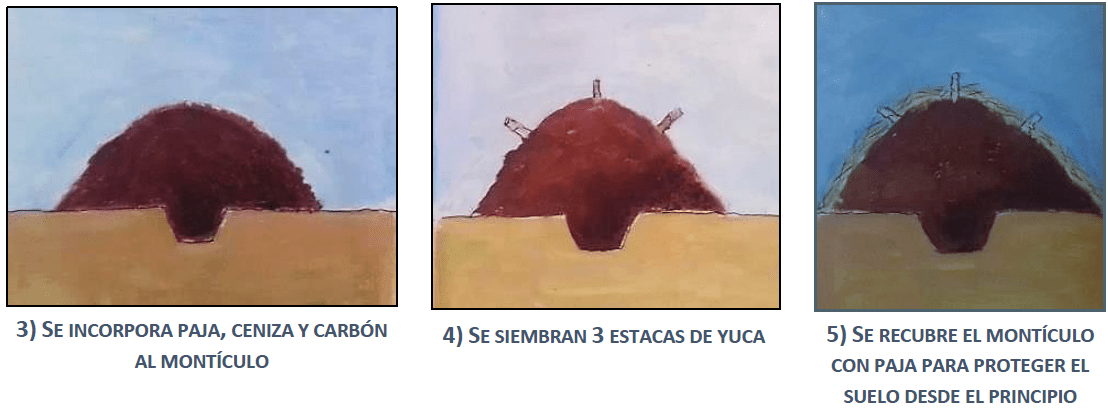

Los montículos (keserak mún) para sembrar la yuca se deben hacer imitando los que se hacen para sembrar el napüy: montículos grandes, arrimando bastante tierra y materia orgánica, sobre todo si el sitio puede inundarse eventualmente.

Los montículos (keserak mún) para sembrar la yuca se deben hacer imitando los que se hacen para sembrar el napüy: montículos grandes, arrimando bastante tierra y materia orgánica, sobre todo si el sitio puede inundarse eventualmente.

Los montículos (keserak mún) se construyen de la siguiente manera:

- En estos montículos se puede sembrar frijol (akupichí) u otra leguminosa, o árnica (Titonia diversifolia), acompañando a la yuca, todo para mejorar la fertilidad del terreno.

- En los bordes y en las cercanías del poroka´tá se siembran las especies útiles del bosque que producen frutos, estantillos para cercas vivas, fibras, cortezas, resinas o productos medicinales. En el Anexo 1 se presenta una lista de las especies que más conocemos, algunas se ilustran a continuación:

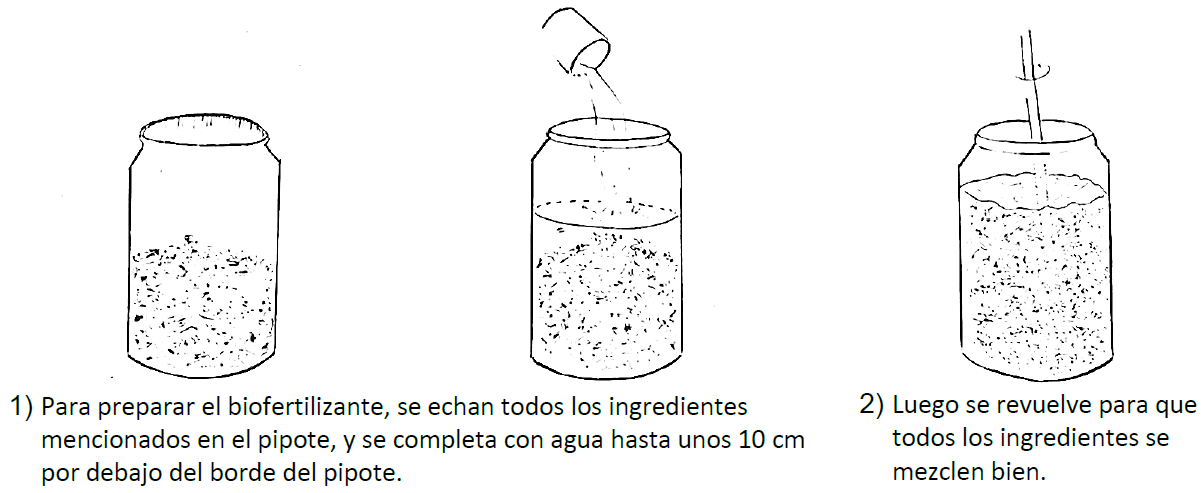

Otra labor fundamental en los poroka´tá es la aplicación de Biofertilizante: una mezcla líquida de diferentes materiales que se disuelven en agua y se aplica directamente a las hojas de las plantas (foliar), para mantener la buena producción de los cultivos y la buena fertilidad del terreno.

Otra labor fundamental en los poroka´tá es la aplicación de Biofertilizante: una mezcla líquida de diferentes materiales que se disuelven en agua y se aplica directamente a las hojas de las plantas (foliar), para mantener la buena producción de los cultivos y la buena fertilidad del terreno.

La propuesta también contempla la ventaja en la reducción de la cantidad de trabajo que exige el proceso productivo, al reducir las actividades de tumba, quema y preparación de tierras, que representan el 60 % de la energía necesaria para hacer el conuco tradicional. El poroka´tá, al estar cercano a la vivienda, reduce el tiempo y esfuerzo de traslado, ya que los conucos tradicionales usualmente se encuentran distantes de las viviendas, en ocasiones se requieren varias horas de camino a pie.

Desde hace más de 90 años, en los alrededores de Api’yai ku’pö, entre Waimapo y Kuy Yeremepö, el capitán Joaquín inicia la cría de ganado con un grupo de vacas traídas del territorio Makuchi, Brasil. Luego, con la llegada de los padres Capuchinos, se refuerza la práctica de la ganadería extensiva entre las comunidades para garantizar una fuente segura de proteína animal.

Desde hace más de 90 años, en los alrededores de Api’yai ku’pö, entre Waimapo y Kuy Yeremepö, el capitán Joaquín inicia la cría de ganado con un grupo de vacas traídas del territorio Makuchi, Brasil. Luego, con la llegada de los padres Capuchinos, se refuerza la práctica de la ganadería extensiva entre las comunidades para garantizar una fuente segura de proteína animal.

Posteriormente, diversas instituciones del Estado venezolano, como el Instituto Agrario Nacional (IAN) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), promovieron la creación de empresas agropecuarias intercomunitarias para la cría extensiva de ganado, iniciando así el uso de alambre de púas para separación de potreros, la siembra de pastos introducidos, en particular el pasto braquiaria (Brachiaria sp.) y la preparación mecanizada de suelos con tractores. Estas prácticas también fueron introducidas en los programas de formación de las Escuelas Técnicas Agrícolas de la región. La atención y apoyo a estos programas asistenciales no fue constante, dejando a los productores sin asistencia, en medio de una actividad que no conocen integralmente. Esto trajo como consecuencia pérdida de animales por enfermedades, intoxicación, parasitosis, desnutrición, obstaculizando el desarrollo de la actividad como parte de las actividades productivas familiares.

En los últimos 5 años (2015 – 2020) las crecidas del río Kukenán han ocasionado inundaciones de mayor impacto, afectando los conucos y las sabanas de pastoreo del ganado. Este exceso de humedad se refleja en el ganado: enfermedades en las patas, hongos, parasitosis, desnutrición, y eventual muerte. Todos los productores que actualmente están o estuvieron asociados a la ganadería extensiva, reportan casos de muertes de animales relacionadas con una peste, además asociados a la ubicación de nuevos potreros, de cambios en el sistema.

En los últimos 5 años (2015 – 2020) las crecidas del río Kukenán han ocasionado inundaciones de mayor impacto, afectando los conucos y las sabanas de pastoreo del ganado. Este exceso de humedad se refleja en el ganado: enfermedades en las patas, hongos, parasitosis, desnutrición, y eventual muerte. Todos los productores que actualmente están o estuvieron asociados a la ganadería extensiva, reportan casos de muertes de animales relacionadas con una peste, además asociados a la ubicación de nuevos potreros, de cambios en el sistema.

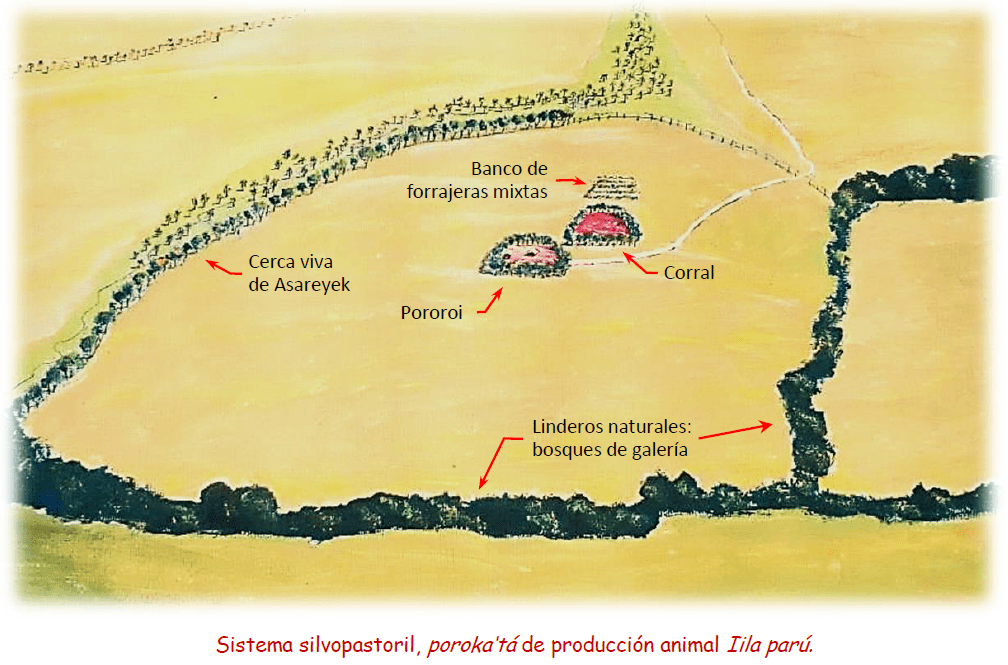

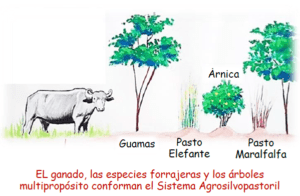

A través de la propuesta poroka´tá nos planteamos desarrollar un sistema agroforestal agrosilvopastoril que incorpore las especies de las ANMA en las sabanas del río Kukenán, cuenca alta del río Caroní. Se plantea la incorporación de árboles multipropósito que se consiguen en los rastrojos, bosques de galería, las ANMA, los cuales se utilizarán también como cercas vivas que funcionen como corredores de conexión entre los diferentes paisajes que conforman la región: lagunas, morichales, quebradas y bosques de galería.

Todo lo anterior nos permitirá una producción integral de proteínas para consumo humano.

Todo lo anterior nos permitirá una producción integral de proteínas para consumo humano.

¿Cómo vamos a crear este modelo?

1.- Siembra del poroka´tá ganadero, un banco de forrajeras mixtas al lado del corral y del pororoi, con especies que se consiguen localmente y han demostrado buena adaptación y rendimientos: pasto maralfalfa (Pennisetum sp.), pasto elefante (Pennisetum purpureum), y árnica (Tithonia diversifolia), sembrados en franjas entre callejones de guama, iniciando con ¼ de hectárea, que servirá de semillero para ampliaciones futuras.

1.- Siembra del poroka´tá ganadero, un banco de forrajeras mixtas al lado del corral y del pororoi, con especies que se consiguen localmente y han demostrado buena adaptación y rendimientos: pasto maralfalfa (Pennisetum sp.), pasto elefante (Pennisetum purpureum), y árnica (Tithonia diversifolia), sembrados en franjas entre callejones de guama, iniciando con ¼ de hectárea, que servirá de semillero para ampliaciones futuras.

2.- Uso de cercas vivas, iniciándose alrededor de la vivienda y del poroka´tá para proteger la siembra. Las especies propuestas son: asareyek (Pachira minor), makaarinyek (Tapirira guianensis), wonpan (Genipa sp.) y aravinyek (Tabebuia chrysantha). Estas especies se reproducen por estacas y su manejo y mantenimiento son conocidos por los productores. En los corrales y los pororoi ya existen grupos de estos árboles.

3.- Mejorar las instalaciones para el manejo del rebaño, reforzando los corrales, colocación de bebederos y sistema de aducción de agua, colocación de un comedero, construcción de una becerrera, uso de paja como cama profunda en la becerrera para usar este material como montículos en el poroka´tá, y producir abono orgánico.

3.- Mejorar las instalaciones para el manejo del rebaño, reforzando los corrales, colocación de bebederos y sistema de aducción de agua, colocación de un comedero, construcción de una becerrera, uso de paja como cama profunda en la becerrera para usar este material como montículos en el poroka´tá, y producir abono orgánico.

4.- Demarcación de potreros usando cercas vivas. Como hemos venido haciendo desde los abuelos, se aprovechan accidentes naturales, quebradas, bosques y ríos, para delimitar los potreros. En este caso, se utilizarán cercas vivas en los bordes de las zonas de morichales y drenajes naturales de Iila parú y Morok Wokuden. La introducción de árboles multipropósito en los potreros para formar islas utilizando los termiteros como montículos base, permitirá crear pequeños bosques que den sombra y alimentos para el ganado, y se crearán cercas vivas para construcción de pequeños corrales de manejo.

4.- Demarcación de potreros usando cercas vivas. Como hemos venido haciendo desde los abuelos, se aprovechan accidentes naturales, quebradas, bosques y ríos, para delimitar los potreros. En este caso, se utilizarán cercas vivas en los bordes de las zonas de morichales y drenajes naturales de Iila parú y Morok Wokuden. La introducción de árboles multipropósito en los potreros para formar islas utilizando los termiteros como montículos base, permitirá crear pequeños bosques que den sombra y alimentos para el ganado, y se crearán cercas vivas para construcción de pequeños corrales de manejo.

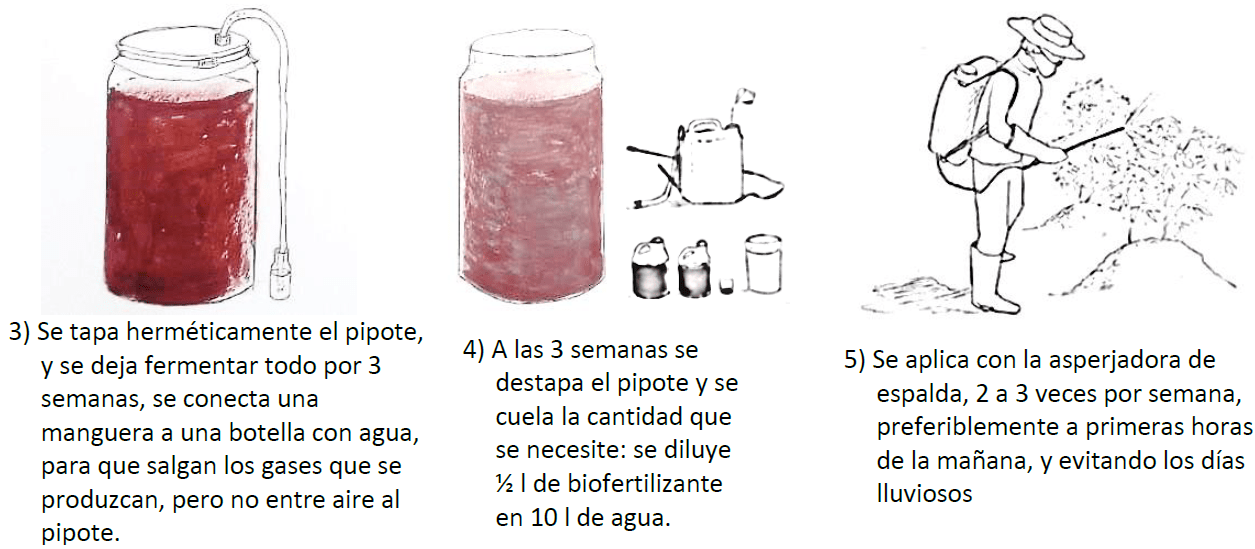

5.- Elaboración de biofertilizantes (BIOL) con bosta fresca de ganado, para aplicar al poroka´tá del banco de forrajeras como abono foliar.

6.- Implementación de un Plan de manejo sanitario de rebaños, con un esquema que contemple desparasitación a la entrada y salida de lluvias, suplementación mineral, vacunaciones contra la brucelosis, tuberculosis y fiebre aftosa, llevando un registro de cada animal con fechas y actividades.

7.- Realizar un programa de fortalecimiento de capacidades para productores y sus familiares de la región, para reforzar e introducir conocimientos y prácticas locales de manejo de ganado.

Buenas prácticas de manejo ganadero:

- Establecimiento del poroka´tá ganadero, un banco de forrajeras mixtas, mejorando el aprovechamiento de los pastos existentes.

- Uso de cercas vivas en el poroka´tá y los corrales.

- Mejora de las instalaciones para el manejo del rebaño.

- Demarcación de potreros con cercas vivas e introducción de árboles multipropósito para creación de bosques – islas.

- Elaboración y aplicación de biofertilizantes.

- Diseño e implementación de un Plan de manejo sanitario de rebaños.

- Ejecución de un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para productores ganaderos.

INGREDIENTES PARA EL BIOFERTILIZANTE

Para preparar 60 l de biofertilizante se necesita:

- Un pipote plástico de 60 l de capacidad, con una tapa que cierre bien

- 10 kg de bosta de ganado, fresca

- 2 kg de ceniza (si es de fogón es ideal)

- 1 kg de diversas hojas verdes, o restos de frutas y verduras, todo bien repicado

- 1 kg de estiércol de gallina

- 4 l de leche, o suero de leche (mejor si es sin sal)

- 1 kg de papelón rallado o disuelto en agua, o 1 kg de azúcar

- 250 g de harina de hueso, o cáscaras de huevo

En nuestra comunidad conservamos el conocimiento necesario para procesar toda la producción del conuco y los poroka’ta. Se elabora el casabe (ekei), componente fundamental de nuestra dieta diaria; en este proceso se aprovecha el almidón de yuca, con el cual se prepara un tipo de casabe de textura más fina (imú), que en Brasil se conoce como tapioca; también se hace mañoco o fariña (u’wi) y, finalmente, con los residuos de estos procesos se elabora otro tipo de casabe de inferior calidad para el consumo de los animales domésticos, llamado a’ri’pö.

Todo este conocimiento es parte del patrimonio cultural del pueblo Pemón, y garantía de nuestra soberanía alimentaria.

Todo este conocimiento es parte del patrimonio cultural del pueblo Pemón, y garantía de nuestra soberanía alimentaria.

La casa familiar indígena está compuesta por varias unidades, una de ellas es la cocina, que más que una cocina es un centro de procesamiento de alimentos, donde está el fogón para preparación de la comida, un área para el pelado y lavado de la yuca, el sitio de prensado de la yuca con los sebucanes (tönköi), el fogón del budare donde se elabora el casabe y, al lado, la malla para el secado de las tortas. Del yare o líquido obtenido del prensado de la yuca, se elabora almidón de yuca y kumachi, salsa picante.  Otro producto que se elabora de la yuca es el kachirí, bebida fermentada de alto valor nutricional y energético, que se hace con yuca rallada y batata (ichak), y que se consume durante todas las actividades que se realizan.

Otro producto que se elabora de la yuca es el kachirí, bebida fermentada de alto valor nutricional y energético, que se hace con yuca rallada y batata (ichak), y que se consume durante todas las actividades que se realizan.

Los cernidores (tönköi y panká) son elaborados por los hombres con fibra vegetal de manare (Ischnosiphon sp.), actividad que es importante porque mantiene la relación entre la gente y su cosmogonía.

La mayoría de los trabajos se realizan manualmente. Durante todos estos procesos, las mujeres se exponen al humo de los fogones ya que el trabajo del procesamiento de la producción, requiere agotadoras jornadas de rallado de yuca y de cocina a leña.

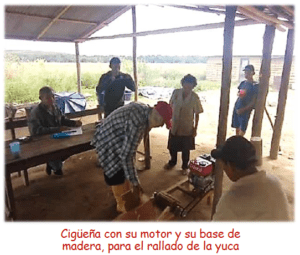

La mayoría de estas actividades han sido mecanizadas pero los equipos son costosos y requieren de energía eléctrica o combustibles fósiles para su funcionamiento, por eso hemos comenzado a usar motores para mecanizar el rallado de la yuca. Las cocinas eficientes de barro que estamos construyendo, que sacan el humo de la casa y usan menos leña, también alivian mucho la elaboración del kachirí, el casabe y el kumachí.

La mayoría de estas actividades han sido mecanizadas pero los equipos son costosos y requieren de energía eléctrica o combustibles fósiles para su funcionamiento, por eso hemos comenzado a usar motores para mecanizar el rallado de la yuca. Las cocinas eficientes de barro que estamos construyendo, que sacan el humo de la casa y usan menos leña, también alivian mucho la elaboración del kachirí, el casabe y el kumachí.

Para el mejoramiento de los centros de procesamiento de alimentos, el modelo poroka’ta promueve la incorporación de:

Para el mejoramiento de los centros de procesamiento de alimentos, el modelo poroka’ta promueve la incorporación de:

- Cigüeña, rallo de yuca con motor, con una base de madera, donde se colocan las raíces de yuca ya lavadas.

- Los tönköi y los panká (cernidores) en buen estado, para hacer más eficientes las labores.

- Ollas grandes (80 a 100 l) para la elaboración de kachirí, en fogones mejorados construidos con barro que reducen el uso de leña y la emisión de humo dentro de la cocina.

Bateas y poncheras para el lavado de la yuca y demás alimentos.

Bateas y poncheras para el lavado de la yuca y demás alimentos.

Con la incorporación de estos equipos se reduce el esfuerzo de trabajo en al menos 6 horas diarias para la elaboración de casabe, kumachi y kachirí, se reduce igualmente la exposición al humo, y hasta en ⅓ la cantidad de leña necesaria.

Boshier, D.; Cordero, J. Árboles de Centroamérica: un manual para ayudarles. Instituto Forestal de Oxford (OFI), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Turrialba, Costa Rica. 1.079 pp.

Calle, Z.; Murgueitio, E. 2020. Árboles nativos para predios ganaderos. Especies focales del Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. CIPAV, Cali Colombia. 346 pp.

CVG-EDELCA. 2004. Estudio Plan Maestro de la Cuenca del Río Caroní. Varios Tomos. Puerto Ordáz, Venezuela.

Dávila, L.; Bloomfield, G.S.; Calle, Z. (Eds). 2016. Simposio sobre Estrategias e Innovaciones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades en la Restauración Ecológica. Iniciativa de Liderazgo y Capacitación Ambiental, Universidad de Yale – Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Buenos Aires, Argentina. 88 pp.

Díaz, R.; Gabriel, R.; Molina, O.; Marcos, S.; Masera, O. 2003. La Estufa PATSARI: Una alternativa para conservar los bosques y disminuir las enfermedades respiratorias. Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), y Centro de Investigación en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 13 pp.

Duno de Stefano, R.; Terán, Félix A. 1988. Caracterización fisionómica y florística de los morichales de la cuenca del río Yuruani. Tesis de Grado, Facultad de Biología, Universidad Central de Venezuela. Caracas. 192 pp.

Galindo, A.; Rubio, R.; Murgueitio, E.; Calle, Z.; Bothia, J. L.; Rubio, P.; Cardozo, A.; Caroprese, J. Montículos o Silvotermiteros: Una innovación tecnológica para la siembra de árboles en las sabanas inundables de la Orinoquia. En: Revista CARTA FEDEGÁN N° 128, s/f, 5 pp.

Geilfus, Frans. 1994. El Árbol al Servicio del Agricultor: Manual de Agroforestería para el Desarrollo Rural. Serie técnica, Manual técnico CATIE # 9. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica. 1.482 pp.

Hernández, L.; Williams, P.; Azuaje, R.; Rivas, Y.; Picón, G. 1994. Nombres indígenas y usos de algunas plantas de bosques de La Gran Sabana (Venezuela). En: Acta Botánica Venezolana, 17 (1, 2, 3 y 4): 69-127. Caracas, Venezuela.

Kinupp, V. F. 2014. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil. Instituto Plantarum de Estudos da Flora LTDA. São Paulo, Brasil. 768 pp.

Lasso, C. A.; Rial, A; González-B., V. (Eds). 2013. Morichales y Canangunchales de la Orinoquia y Amazonia: Colombia – Venezuela. Parte I. Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y Pesqueros Continentales de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D. C., Colombia. 344 pp.

Loayza C., María del Rosario. 2009. Manual para la construcción de Cocinas mejoradas Malena. Cooperación Técnica Alemana – GTZ, Programa de Desarrollo Agropecuario (PROAGRO). La Paz, Bolivia. 102 pp.

Machado, F. S. 2008. Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros: um manual com sugestões para o manejo participativo em comunidades da Amazônia. PESACRE e CIFOR, Rio Branco, Acre, Brasil. 105 pp.

Marrero, C. 2011. Humedales de los llanos venezolanos. Trabajo de ascenso. UNELLEZ. Guanare, Venezuela. 159 pp.

Martelo, M. T.; Pérez Macias, M. 2010. Estudio del impacto del cambio climático sobre la agricultura y la seguridad alimentaria en la República Bolivariana de Venezuela. INIA-FAO, Venezuela. 111 pp.

Martínez-Rodríguez, M.R.; Viguera, B.; Donatti, C. I.; Harvey, C.A.; Alpízar, F. 2017. Cómo enfrentar el cambio climático desde la agricultura: Prácticas de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE). Materiales de fortalecimiento de capacidades técnicas del proyecto CASCADA (Conservación Internacional-CATIE). 40 pp.

Mesa Castellanos, L.; Toro Buitrago, A.; Isaza A., C. 2017. Manejo de Mauritia flexuosa para la producción de artesanías en la altillanura colombiana. En: Colombia Forestal, 20(1), 85-101.

Montagnini, F.; Somarriba, E; Murgueitio, E.; Fassola, H.; Eibl, B. 2015. Sistemas Agroforestales. Funciones Productivas, Socioeconómicas y Ambientales. Serie técnica. Informe técnico 402. CATIE, Turrialba, Costa Rica. Editorial CIPAV, Cali, Colombia. 454 pp.

Peñuela, L.; Ardila, A. V.; Rincón, S.; Cammaert, C. (Eds). 2019. Ganadería y conservación en la sabana inundable de la Orinoquia colombiana. Alianza WWF-Colombia – Fundación Horizonte Verde (FHV). Cumaral, Meta, Colombia. 38 pp.

Peñuela, L.; Mejía, A.; Segura, G. (Eds). 2017. El manejo sostenible del suelo, clave para adaptarnos al cambio climático. Alianza Fundación Natura – Fundación Horizonte Verde (FHV). Bogotá Colombia. 142 pp.

Restrepo Rivera, J. 2007. El ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas. Servicio de Información Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible (SIMAS). Managua, Nicaragua. 262 pp.

Rivas, J. A. 2020. Climate changes and speciation pulses in a nearly flooded continent: tackling the riddle of South America’s high diversity. En: Ecotrópicos. Revista de la Sociedad Venezolana de Ecología. 32: e0014.

Riveros-Cañas, R. A. 2020. Caja de herramientas para promover el desarrollo de la ganadería sustentable. Serie técnica, Materiales de extensión No. 14, proyecto BioPaSOS, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 46 pp.

Señaris, J. C.; Lew, D.; Lasso, C. (Eds.). 2009. Biodiversidad del Parque Nacional Canaima: bases técnicas para la conservación de la Guayana venezolana. Fundación La Salle de Ciencias Naturales y The Nature Conservancy. Caracas. 256 pp.

Shanley, Patricia; Cymerys, Margaret; Serra, Murilo; Medina, Gabriel; 2012. Frutales y plantas útiles en la vida amazónica. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), Pueblos y Plantas Internacional (PPI). Acre, Brasil. 341 pp.

Shultes, R. E.; Raffauf, R. F. 2009. La selva sanadora: plantas medicinales y tóxicas del noroeste del Amazonas. En: Revista de Estudios Sociales No. 32, abril de 2009, pp.126-143. Bogotá, Colombia.

Sletto, Bjørn I. 2010. Autogestión en representaciones espaciales indígenas y el rol de la capacitación y concientización: el caso del Proyecto Etnocartográfico Inna Kowantok, Sector 5 Pemón (Kavanayén-Mapaurí), La Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela. En: Antropológica. Revista de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Instituto Caribe de Antropología y Sociología (ICAS), Venezuela. TOMO LIII, n° 113: 43-75.

Uribe, F.; Zuluaga, A. F.; Valencia, L.; Murgueitio, E.; Zapata, A.; Solarte, L.; et al. Establecimiento y manejo de Sistemas Silvopastoriles. Manual 1, Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. GEF, BANCO MUNDIAL, FEDEGÁN, CIPAV, FONDO ACCION, TNC. Bogotá, Colombia. 78 pp.

Vallejo, C.; Chacón, M.; Cifuentes, M. 2016. Sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático (SAM) en los sectores agrícola y forestal. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. Turrialba, Costa Rica. 46 pp.

Williams, Calixto. 2013. Evaluación de especies multipropósito para el desarrollo de modelos agroforestales en la comunidad indígena de Küy Yeremepö, municipio Gran Sabana, estado Bolívar. Informe de Pasantía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes. Santa Elena de Uairén, Venezuela. 55 pp.

- Inga Foundation – Restoring Land Transforming Lives Saving Rainforest.

http://www.ingafoundation.org/ - Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala, del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura

https://www.ifad.org/es/asap - Rainforest Conservation Fund – Agroforestry Data Sheets

https://web.archive.org/web/20070607235420/http://www.rainforestconservation.org/index.html

Nombre Pemón | Nombre Común | Nombre Científico | Características / Usos |

Adawo’pü müpa’kunta | Guama | Inga sp. | Especie autóctona de guama |

Akupichí | Frijol | Phaseolus sp. | Frijol de vaina larga |

Arailayek |

| Duguettia cauliflora | Fibras de la corteza, y madera para cabos de herramientas |

Aravinyek | Araguaney | Tabebuia chrysantha | Madera para arcos, cabos de hacha, estantillos |

Aruruyek |

| Trema micrantha | Planta para el Parakari (bebida fermentada) |

Asareyek | Cacao de agua | Pachira minor | Sus estacas rebrotan, se recomienda para estantillos |

Aviiladek | Guamita | Inga sertulifera | Especie autóctona de guama, de vaina pequeña, fruto comestible |

Awarádek | Palma Corozo | Acrocomia sclerocarpa | Fruto para consumo humano, producción de aceite, harina. Es forrajeta |

Chadek | Guama | Inga heterophylla | Especie autóctona de guama, crece en las orillas de los ríos, fruto comestible |

Chipoyek, Waruwayek | Tacamajaca | Protium heptaphyllum | Con la resina se aviva el fuego, se espanta la plaga, y se purifica el agua de beber |

Chipündek |

|

| Madera flexible, para prensar el tönköi durante la elaboración del casabe |

Kaicharakun | Madroño | Rheedia sp | Fruto comestible, se está investigando su uso medicinal |

Kamadak | Guamita | Inga laurina | Especie autóctona de guama, fruto comestible |

Kanarí | Yuca dulce | Manihot esculenta | Variedad de yuca para Kachiri, bebida tradicional, y Amishó, alimento tradicional |

Kanomi | Guayabita silvestre |

| Fruto comestible, especie de guayaba |

Kapaiyek | Salao | Vochysia glaberrima | Madera para construcción, horcones y tablas |

Karareyek | Guayaba de danta | Bellucia grossularioides | Fruto comestible |

Pirisha | Ñame | Dioscorea alata | Tubérculo comestible |

Kuariyek | Guamo colorado | Inga alba | Fibras para pintar, fruto comestible |

Kuayyek | Moriche | Mauritia flexuosa | Construcción de techos, obtención del Iwó (gusano comestible), fruto comestible |

Kumatran | Chivata | Dolichos lablab | Caraota mediana, puede ser roja o manchada |

Kunyek | Seje | Jessenia bataua | Construcción de techos, fruto comestible |

Kuriyek | Algarrobo | Hymenaea courbaril | Madera para carpintería, fruto comestible, y alimento para el ganado |

Maipadek | Guama | Inga edulis | Especie autóctona de guama, árbol grande, fruto comestible |

Maipaimadek | Guama |

| Especie autóctona de guama, de vaina larga, fruto comestible |

Maitakenyek | Pendare | Symphonia globulifera | Produce la goma para los rayos de yuca, y para calafatear las curiaras |

Makaarinyek o Akorkadek | Jobito | Tapirira guianensis | Sus estacas rebrotan, se recomienda para estantillos |

Manare | Tirita, Casupo | Ischnosiphon obliquus | Artesanía utilitaria (guayares, sebucanes, cernidores y otros) |

Maraadau | Guayabita | Psidium sp | Fruto comestible, especie de guayaba |

Napoi | Mapuey |

| Tubérculo comestible |

Pupu, Mucrü | Túpiro | Solanum sessiliflorum | Fruto comestible, alto contenido de vitamina C |

Ruruk | Caruto | Genipa americana | Fruto comestible, también produce un colorante para el cuerpo |

Saraurai | Higuerito | Ficus sp | Cerca viva, alimento para la fauna |

Urayek |

| Trattinickia burserifolia | Fruto comestible |

Wana’nata | Platanillo | Heliconia cannoidea | Envoltorios para alimentos, planta indicadora de buena tierra para el cambur |

Waramiá | Palma San Pablo | Geonoma deversa | Las hojas se emplean en la construcción de techos |

Wikyek |

|

| Madera para construcción y alimento para los pájaros. |

Wonpan | Caruto | Duroia gransabanensis | Cerca viva, fruto comestible |

Publicado por Proyecto POROKATA: Consolidación de la red pemón de Agroforestería familiar en Kuy Yeremepö, edo. Bolívar, Venezuela.

Dirección: Carretera Nacional Troncal 10, Km. 290, Centro de Agroecología Kuy Yeremepö, comunidad indígena pemón Kuy Yeremepö, estado Bolívar, Venezuela.

Teléfono: +58 (426) 8052288, +58 (426) 4971538

Email: porokata1@gmail.com

© 2021

Ilustraciones: Santiago Palma Fierro

Fotografías:

- C. La Cosecha

- Internet, imágenes bajo licencia de Creative Commons.

Edición y realización gráfica: Asociación Civil Centro de Capacitación y Gestión Comunitaria “La Cosecha”.